Поликистоз почек (пкп) у кошек

В последнее время большое внимание ветеринаров и бридеров США и других стран привлекает проблема поликистоза почек (ПКП) у кошек. Пристальное внимание со стороны специалистов это заболевание стало привлекать в 90-х годах и достигло апогея в настоящее время.

Название - поликистоз почек - дает представление о его сути и дословно переводится как наличие множественных полостей в структуре почек. ПКП является аутосомально доминантным наследственным заболеванием.

ПКП как правило, проявляется во взрослом и почтенном возрасте кошек, от 3 до 10 лет, чаще в семилетнем возрасте. До этого возраста заболевание может никак не проявляться и не выявляться при обычном обследовании врачом (внешнем осмотре и пальпации), так как размеры почек остаются нормальными. Нарушения в структуре почек и кисты имеются у пораженных кошек уже при рождении, но изменения эти минимальны и кисты совсем небольшие у котят и молодых животных. Кисты могут варьировать в размере от 1 мм до 1 см и более. С возрастом их размер и количество увеличивается вплоть до полного замещения нормальной структуры почки разнокалиберными полостями. Довольно часто аналогичные кисты можно выявить у пораженного ПКП животного и в других органах - поджелудочной железе, печени, матке. По мере прогрессирования заболевания и нарушения нормальной структуры почек не может не снизиться и их функция. Снижение функции почек характеризуется хронической почечной недостаточностью, что и является обычно первым тревожным симптомом этого заболевания. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) клинически характеризуется симптомами интоксикации (отравления организма шлаками), потерей аппетита, подавленности животного, прогрессивным снижением массы тела, задержкой мочеиспускания. Может наблюдаться рвота. Эти симптомы могут проявляться в разной степени выраженности и усиливаются по мере прогрессирования болезни.

В настоящее время благодаря возможностям ультразвукового исследования (УЗИ) органов диагностика ПКП реальна на самых ранних этапах развития заболевания, буквально, в восьминедельном возрасте котенка. Конечно, такое исследование должно проводиться специалистом в этой области, так как кисты в это время совсем маленькие -1 -3 мм. В более позднем возрасте (несколько месяцев) их гораздо легче наблюдать с помощью УЗИ. На основании проделанных исследований ветеринары пришли к выводу, что самой надежной и высокорезультативной (98% случаев правильного выявления ПКП) является диагностика ПКП в возрасте 10 месяцев. Размеры животного и его органов практически соответствуют взрослым нормам, что позволяет легче выявить все возможные отклонения.

Возникает следующий вопрос. Можно ли помочь кошке в лечении ПКП, если заболевание выявлено на ранней стадии? К сожалению, в настоящее время, какого-либо специфического лечения данной генетически обусловленной болезни нет. Заболевание будет прогрессивно развиваться в любом случае и приведет к смерти животного от ХПН. Однако можно несколько замедлить злокачественность течения ПКП соблюдением специальной диеты, направленной на постоянное восполнение вымываемых пораженными почками белков, электролитов и жидкости. Медикаментозно проводится симптоматическая дезинтоксикационная терапия ХПН и сопряженной с ней анемией. Кроме медицинских проблем, связанных с ПКП, возникают также и проблемы в составлении программы разведения чистопородных персидских кошек.

Большинство бридеров США провели диагностическое исследование всех своих кошек на предмет выявления пораженных ПКП животных. Ветеринары и бридеры предлагают различные способы и пути избавления своих питомников и популяции персидских кошек от этого генетического недуга.

Это обследование почек всех производителей с помощью УЗИ с целью выявления больных и аффектированных кошек в питомнике. При наличии позитивных результатов необходимо обследовать родителей пораженных ПКП животных. Самый быстрый способ элиминации гена ПКП - исключение пораженных и аффектированных ПКП кошек из бридинг-программы (кастрация). В случае, когда пораженное животное представляет большую ценность в программе разведения (имеет интересные бридеру кровные линии или передает перспективный тип, хороший темперамент) и является гетерозиготным по гену ПКП (т.е. только половина котят унаследуют от данного родителя ген ПКП), допустимо использование его в разведении. Однако в данном случае необходимо раннее обследование полученных котят с целью отбраковки пораженных животных. При получении достаточного количества здоровых котят желаемого типа и качества от такого производителя следует все же исключить его из программы разведения. При приобретении нового животного в питомник следует удостовериться в ПКП-негативности его самого (если животное взрослое) и/или его родителей (в случае приобретения котенка до 10 месяцев).

По материалам кандидата медицинских наук

Ларисы Ворониной

Акне (Угри) кошек

Что же это за страшная болезнь, которая портит внешний вид подбородков наших любимых кошечек?

Акне - болезнь, характеризующаяся воспалением сальных желез и образованием на подбородке и в углах губ кошек гнойничков величиной от просяного зерна до горошины.

Это идиопатическое (не имеющее точной этиологии) состояние, причиной которого являются аномалии в процессе фолликулярной кератонизации кожи.

Породная, половая и возрастная предрасположенность отсутствует. Поражения могут быть единичными и проявляться эпизодически, могут быть циклическими или постоянными.

К способствующим заболеванию факторам относят: недостаточный уход животного за шерстным покровом, аномалии саловыделения (повышенная продукция), стрессы, обусловленные болезнью (особенно вирусной этиологии), иммуносупрессия.

Акне часто возникает на фоне хронического воспаления сальной железы и при длительном загрязнении кожи, приводящем к закупорке устья волосяного мешочка. Последнее способствует активизации стафилококковой микрофлоры волосяного мешочка, протоков сальных и потовых желез, в результате чего развивается воспаление волосяных фолликулов.

Симптомы: сначала возникает покраснение, затем появляются инфильтрат и болезненные гнойнички шаровидной или конусовидной формы. На вершине гнойничков образуются характерные черные или белые головки. При надавливании гнойничок лопается, и из него вытекает капля гноя. По прошествии нескольких дней содержимое гнойничка подсыхает, и следы бывшего фолликула исчезают. Зуд у кошек, как правило, умеренный, но, тем не менее, может привести к самоповреждениям и появлению рубцов на месте поражения. На ранних стадиях возможно и бессимптомное течение заболевания с образованием на коже подбородка комедонов (черных точек).

Диагноз врачами ветеринарного центра ставится на основании клинических симптомов, лабораторных исследований с целью исключения других заболеваний кожи (соскобы кожи, культивирование грибов и.т.д.). Для идентификации присоединившейся инфекции рекомендуется цитологический анализ с кожи на поверхностную микрофлору.

При бессимптомомном течении заболевание является лишь косметическим дефектом и лечение можно не проводить.

Местная терапия:

- противосеборейные шампуни, в состав которых входят салициловый спирт или перекись бензоила или лактат этила. Кратность применения выбирается исходя из тяжести проявления симптомов, как правило, в начале лечения назначают мытьё шампунями ежедневно.

- антибактериальные крема/лосьоны, содержащие мупирацин, фуцидин, также могут быть полезны при вторично присоединившейся бактериальной инфекции.

- антибактериальные р-ры 1%-2% хлоргексидина.

Системное лечение:

- антибиотики назначают на основании цитологического анализа с кожи.

- рекомендуется добавление незаменимых жирных кислот.

- стероидные препараты редко показаны, но их можно назначить в виде коротких курсов.

В любом случае не волнуйтесь, данное заболевание поддается коррекции. Лечение может назначить только врач и, желательно, специализирующийся на дерматологии. НО! сразу замените пластиковые миски на керамику или сталь.

Домашняя аптечка для кошек.

В домашней аптечке для животных необходимо иметь:

инструменты, перевязочные средства и медикаменты.

Инструменты

1 Термометр медицинский (в т.ч. электронный) 1 шт.

2 Пипетка глазная и стеклянные палочки 1-2 шт.

3 Пинцет анатомический 1 шт.

4 Ножницы (желательно с закругленными концами) 1 шт.

5 Шприцы для инъекций (один маленький – 1-2 мл и один большой – 5-10 мл) 2 шт.

6 Набор игл для инъекций

7 Спринцовка, соответствующая размерам собаки несколько (разных объемов)

8 щипчики для подрезки когтей или когтерезы 1 шт.

9 жгут резиновый (для остановки кровотечений при некоторых травмах конечностей) 1 шт.

10 Бритвенный набор, для первичной обработки вокруг раны. 1 шт.

Перевязочные материалы

1 Лейкопластырь 1 уп.

2 Бинты стерильные и не стерильные шириной 10 см 4 шт.

3 Матерчатые салфетки или марля

4 Вата стерильная 1 уп.

5 Обычных носки или специальные ботиночки на лапы, для удержания повязок при травмах конечностей. 2 пары

Медикаменты

Активированный уголь 0,25 г 100 табл.

Смекта 5 пакетиков

Фуразолидон

Дюфалак

Преднизолон 3% раствор для внутримышечных инъекций 3 амп.

Глюконат кальция 10% для внутримышечных инъекций 10 мл

Окситоцин 5 ЕД 5 амп.

Левомицетиновые капли для глаз 0,25% раствор 20 мл.

Хлоргексидин

Количество запасаемых препаратов зависит от размеров животного, его возраста и риска заболеваемости. Чем больше по массе подопечный, тем объемнее должна быть аптечка. Ее необходимость наиболее очевидна, пока животному не исполнился примерно год, а также в пожилом возрасте. В каждом конкретном случае ветеринарный врач, постоянно наблюдающий за вашим животным, может определять индивидуальный состав аптечки с учетом особенностей вашей семьи, окружающих животных и общего благополучия мест проживания.

Выставочная подготовка кошек

Данное методическое пособие обобщает сведения о выставочной подготовке кошек различных пород.

Не секрет, что на многих выставках в России появляются плохо подготовленные, линяющие, перекормленные или нездоровые животные. Еще обиднее, если они при этом демонстрируют прекрасный породный тип. Похоже, владельцы, заплатив тысячу долларов за котенка, считают, что за такие деньги он должен сам себя готовить к выставке. А если говорить серьезно, то литературы по выставочной подготовке кошек катастрофически мало. Периодические издания, правда, помещают материалы о выставочной подготовке персов - но только персов, отчего у владельцев складывается впечатление, что кошку любой другой породы можно в любой момент брать и нести на выставку. Порой лишенные информации владельцы начинают следовать безграмотным советам или применять описанную где-нибудь подготовку "персидской" шерсти для своей кошки другой породы - кто из экспертов не встречал напудренных ангор и начесанных сибиряков! Кроме того, руководство местных фелинологических организаций почему-то часто не доводит до сознания владельцев, что плохая выставочная подготовка может оказаться причиной лишения титула или отсутствия номинации в Веst in Show. В результате на выставке начинаются претензии к эксперту, и просьбы отдавать приоритет при экспертизе типу животного, невзирая на качество шерсти, слезотечение и поведение. Слов нет, для племенной работы тип важнее, но текстура шерсти - такой же полноправный породный признак, и "стоит" она при балльной оценке примерно 5-10 баллов. А определить качество шерсти, испорченной при неправильной ее подготовке, невозможно. Значит, животное лишается своих 10 баллов - и, соответственно, титула.

Здоровье, физиологическое состояние и кондиция.

Здоровье представленного на выставку животного должно подтверждаться:ветеринарными документами о проведенной вакцинации (ветпаспорт или справки) и наружным ветеринарным осмотром, проводимым непосредственно в день выставки перед регистрацией участников.

Вакцинация.

Как правило, при проведении выставок органы санэпиднадзора России требуют подтверждения проведенной вакцинации от бешенства. Организация - устроитель выставки имеет право потребовать также ветеринарное свидетельство о вакцинации от других болезней (панлейкопения, микроспория, пр.) и/или об отсутствии внутренних паразитов.

Ветеринарный врач, проводящий осмотр на выставке, должен засвидетельствовать отсутствие у представленных наружных паразитов (блох, клещей и др.) и внешних признаков заболевания (истечения из глаз, носа, участки с грибковыми поражениями).

Последствия травм.

Перед выставкой постарайтесь уберечь животное от мелких травм - царапин, ссадин, укусов, которые могут быть получены при драке или во время вязки. Животное с очевидными следами мелких травм может потерять баллы, отведенные стандартом на кондицию (5 баллов). Если следы травм значительны, не исключена дисквалификация. Последствия серьезных травм, оставивших необратимые изменения во внешности животного - ранения глаз, ушей, перелом хвоста - являются препятствием для выставочной, но не племенной карьеры животного. Если Вы состоите в такой фелинологической организации, где для участия в племенной работе животное должно получить разводную оценку на выставке, то учтите: такая оценка обычно может быть получена на выставке, проводимой на уровне Вашего клуба. Руководство племенной комиссии клуба и оргкомитет выставки имеют право потребовать у Вас медицинского заключения о травматическом происхождении дефектов Вашего животного.

Чрезмерная активность сальных желез, расположенных у корня хвоста, и воспаление их протоков нередко нарушает выставочную кондицию котов. Во избежание этого состояние кожи верней поверхности корня хвоста котов нужно контролировать, при загрязнении - промывать участок, где расположены протоки. При появлении признаков воспаления следует обратиться к ветеринарному врачу. Чересчур активная деятельность сальных желез может указывать на нарушение обменных процессов в организме кота. Проконсультируйтесь с ветврачом - возможно, имеет смысл изменить условия содержания, кормления, племенную нагрузку.

Беременность.

Беременная кошка может быть оценена экспертом до того времени, пока признаки беременности не станут внешне заметны (обычно до четырех недель беременности). Не забывайте об этом, планируя выставочную и племенную карьеру своей кошки.

Лактация.

Кормящая кошка может проходить экспертизу, однако, если признаки лактации заметны внешне (увеличенные молочные железы, потемнение или отсутствие шерсти вокруг сосков), эксперт снимает 5 баллов с общей оценки. Поэтому не имеет смысла выставлять кормящую кошку на высокий титул (выше САСIВ).

Течка не является препятствием для участия в выставке. Следует только учитывать, что кошка в таком физиологическом состоянии нередко возбуждена и нервозна. Если Ваша питомица склонна к агрессии, возможно, Вам стоит до начала экспертизы попросить разрешения членов выставочного комитета на самостоятельный, без помощи стюардов, показ своей кошки. Не забывайте, что запах кошки, находящейся в течке, возбуждает котов, поэтому, помещая животных в выставочные клетки, старайтесь избегать подобного соседства.

Линька.

Линька - естественное периодическое состояние животного, носящее сезонный характер. Однако при содержании кошек в квартирах с центральным отоплением строгая периодичность и интенсивность процесса линьки нарушается, и нередко трудно бывает предсказать, в каком виде Ваше животное окажется к моменту выставки. Все же старайтесь отмечать особенности линьки Ваших животных - сроки, скорость роста новой шерсти и смены линяющих участков. Полезно также проследить, в какой последовательности меняются различные типы волоса - покровный, ость, подшерсток, и на какой стадии линьки животное теряет украшающий волос. Такие знания дадут Вам возможность при начале линьки прогнозировать, окажется ли животное в выставочной форме к запланированному сроку. Особое внимание следует обращать на порядок смены типов волос прежде всего потому, что от их соотношения зависит текстура шерсти. Кошки обычно перелинивают неравномерно. В наибольшей степени линька сказывается на представителях пород, обладающих развитым подшерстком - персидской, британской, экзотической и др. Сезонная потеря подшерстка не только ухудшает внешний облик животного, но может исказить типичную текстуру шерсти - за счет преобладания остевых и покровных волос она может казаться более грубой, жесткой или сухой. Искажением текстуры шерсти чревата и потеря покровного волоса - для тех пород, которые характеризуются густым водоотталкивающим покровным волосом, например, сибирской. В линьке шерсть этих кошек нередко становится более мягкой именно из-за отсутствия покровного волоса.

Учтите, что линька ухудшает окрас. Постарайтесь определить, насколько сильно меняется окрас Вашего животного при линьке. Однотонные окрасы (кроме белого) при линьке животных теряют равномерность тона, дымчатые - четкость контраста, а иногда и собственно "дым", за счет потери подшерстка на отдельных участках тела. По той же причине шиншиллы, затушеванные и камео становятся темнее обычного, типпинг теряет равномерность, а иногда на ногах и корпусе проступает теневой рисунок. Окрасы тэбби могут потерять четкость рисунка при сезонной потере покровного волоса. В целом можно сказать, что последствия разлиньки наиболее значительны для дымчатых окрасов, шиншилл и камео - то есть всех окрасов с контрастным, белым или "золотым" подшерстком. Утрата подшерстка у этих животных может привести не только к снижению оценки из-за дефектов окраса, но и к тому, что внешнее впечатление от животного не будет соответствовать его реальному - и заявленному в оценочном листе - окрасу.

Чересчур интенсивная или затяжная линька - показатель явных отклонений в здоровье животного. Причиной может быть не только недостаток витаминов, но и заболевание печени, дисбактериоз, гормональные отклонения и др. - универсального ответа на вопрос "почему кошка не обрастает" просто не существует. Посоветуйтесь с ветеринаром или заводчиком, сделайте лабораторные анализы, прежде чем начинать усиленно пичкать животное витаминными добавками.

Слезотечение. Некоторые неопытные владельцы считают, что это нормальное явление. Однако абсолютное большинство случаев истечения из глаз связано с заболеваниями (хронический конъюнктивит, хламидиоз) или с аллергическими реакциями и только в редких случаях слезотечение бывает наследственным дефектом, не поддающимся лечению. При слезотечении применяют капли "Визин", левомицетиновые капли, тетрациклиновую или гидрокортизоновую глазные мази. Однако лучше не начинать испытывать на животном все средства лечения подряд, а постараться выяснить причину слезотечения - обратитесь к ветеринару, проконсультируйтесь с заводчиком, при необходимости сделайте анализы - это поможет установить чувствительность вызвавших болезнь патогенных микроорганизмов к тем или иным лекарственным препаратам.

Упитанность.

Требования к упитанности, строго говоря, одинаковы для кошек всех пород. Крепость костяка, мышечная масса и преимущественное жироотложение в тех или иных участках тела являются наследственными особенностями и создают специфический облик породы. У кошек в выставочной кондиции ребра должны только прощупываться, но не быть заметны на взгляд. Это же касается позвонков спины. Только у короткошерстных и бесшерстных пород легкого сложения (сиамская, ориентальная, петербургский сфинкс) ребра могут слегка обозначаться при поворотах корпуса.

Жировые отложения в области живота нежелательны для представителей любой породы, за исключением рэгдоллов. Однако у пород, имеющих тяжелое массивное сложение (например, сибирская, священная бирма, британская) этот вид жировых отложений является меньшим недостатком, чем у более легких по сложению пород (например, русская голубая, ангорская, норвежская лесная).

Отклонений в отношении упитанности животных лучше не допускать, чем пытаться срочно исправить положение за остающийся до выставки месяц. Владельцы, как правило, склонны перекармливать своих питомцев. В результате резкого уменьшения количества корма в течение одной или двух недель до выставки животное, конечно, похудеет, но растянувшаяся кожа на месте бывших жировых отложений в норму не придет. Для восстановления ее эластичности нужно около полутора месяцев. Кроме того, учтите, что животные, как и люди, худеют неравномерно. Уменьшение количества пищи нередко приводит к тому, что у животного уменьшаются щеки, обозначается мордочка, а жировая "подушка" на животе тем не менее остается (такое отмечается, например, в сибирской и британской породах). Бывает и обратная картина, характерная для пород восточной группы - щеки и массивность шеи остаются, а живот подтягивается - причем так, что нарушается требуемая стандартом "трубообразная" (tubular) форма тела. И, наконец, внезапное снижение рациона и уменьшение частоты кормления может привести к нарушению обмена, и способствовать развитию дисбактериозов. Поэтому снижение упитанности у животного нужно начинать не менее чем за 1,5 месяца до планируемой выставки. Если Вы спохватились позже, все равно начинайте принимать меры по снижению веса, но не старайтесь форсировать этот процесс. Пусть лучше Ваше животное получит более низкую оценку на ближайшей выставке, но останется здоровым и подготовится к последующим шоу. Уменьшать количество даваемого корма нужно постепенно, сочетая уменьшение порций с заменой части его общего объема на овощи (вареная морковь, свекла) и запаренные отруби. Если животное содержат при кормлении сухими кормами, используйте низкокалорийные, например, Royal Canin Slim S-37 или Hill's Science Plan Light (если нет показаний к применению специализированных кормов для лечения и профилактики мочекаменной болезни, гипоаллергенных и пр.). Не переводите животное на незнакомый сухой корм в последние две недели перед выставкой, так как даже на высококачественные корма бывает индивидуальная аллергическая реакция. Постарайтесь увеличить моцион животного, - это особенно важно при содержании в небольших вольерах, малогабаритных квартирах.

Случаи недостаточной упитанности обычно связаны с нарушениями баланса питания, отклонениями в здоровье животного или с высоким уровнем половых гормонов (чаще у молодых особей). В том случае, если животное недостаточно упитанно, проанализируйте его рацион - достаточно ли полноценный корм оно получает. Попробуйте изменить рацион и оптимизировать схему кормления. Если Вы используете сухие корма, применяйте такие, которые способствуют набору массы (IAMS, Royal Canin Fit F-32 и Sensible S-33, Hill's Science Plan Maintenance). Когда улучшение рациона не помогает, проконсультируйтесь с ветеринаром, сделайте в ветеринарной лаборатории анализы на дисбактериоз (наиболее частая причина исхудания), гельминтоз, уровень пищеварительных ферментов. В тех случаях, когда недостаточная упитанность связана с высокой половой активностью животного, подумайте, стоит ли выставлять его сейчас или лучше пока что использовать его в качестве племенного.

Поведение кошек на выставке и устойчивость к стрессу.

"Котенка нужно готовить к выставке с рождения" - этот тезис в отношении поведения животного вполне справедлив. Выставочная обстановка - незнакомая территория, незнакомые кошки - является мощным стрессом для животного, особенно, если оно не привыкло доверять людям и быстро осваиваться в новых местах. Что касается доверия и легкости контактов с людьми, то эти качества начинают формироваться в самом раннем возрасте. Маленьких, еще подсосных, котят желательно периодически брать в руки - это приучает их к человеку (так называемая реакция на хэндинг). Молодые особи, выросшие при минимальном общении с людьми (например, при вольерном содержании кошек в питомнике), обычно пугливы и малообщительны.

Агрессивное поведение кошек на выставке по отношению к стюардам, эксперту или владельцу чаще вызвано именно страхом (перед людьми, незнакомым местом), реже - непосредственно запахом незнакомых особей (это характерно в большей степени для котов). Агрессивное поведение, вызванной второй причиной, корректировать практически невозможно, в отличие от оборонительной реакции. Для того чтобы смена обстановки не являлась для кошки слишком большим потрясением, рекомендуется приучать ее к подобным переменам - например, ходить с ней на "прогулки" (можно носить при этом на руках), в гости, или вывозить на дачу. Чем раньше котенок начнет принимать участие в выставках, тем, как правило, легче к ним приспосабливается. Раннее участие в выставках важно и для умения животного вести себя на руках стюарда или владельца при "выставочном показе". Поза кошки при таком показе различна для разных пород, поэтому лучше заранее выяснить, какой именно вариант показа требуется для Вашего животного. Большинство животных показывают, держа их на руках в свободном положении - одной рукой придерживают передние ноги, другой - поддерживают задние. Представителей пород с коротким плотным телом (персы, британские, экзотические) - в несколько собранной (сгруппированной) позе. Бобтейлов держат на руках слегка изогнутыми таким образом, чтобы зритель или эксперт мог видеть одновременно их хвост и голову (хотя бы в профиль). Как правило, для качественного показа в этих случаях достаточно, если животное умеет спокойно сидеть на руках - как у владельца, так и у незнакомых ему людей. Самым специфичным является показ кошек восточной группы - сиамских, ориентальных, балинезийских и др. Эти животные на показе должны быть максимально растянутыми, чтобы продемонстрировать длину корпуса. Различают два варианта показа в растяжке. Один вариант - растяжка "на руке", когда корпус кошки лежит на вытянутой руке, ее передние ноги придерживают пальцами этой же руки, а задние - поддерживаются другой рукой. Такой показ наиболее сложен, однако дает кошке возможность продемонстрировать не только длину корпуса, но также длину шеи и форму затылка. Второй вариант - это свободная растяжка "на провис", когда животное поддерживают под передние и под задние ноги, а корпус свободно провисает. В свободной растяжке показывают и представителей других пород, характеризующихся длинным корпусом - мэйнкунов и петербургских сфинксов. Так же показывают и бенгалов, чтобы можно было по достоинству оценить их рисунчатый окрас. К сложным вариантам показа желательно приучать животных еще в раннем возрасте, чтобы они чувствовали себя свободно и не старались сжаться в комочек или вырваться. У сиамских и ориентальных кошек встречается индивидуальное предпочтение того или иного типа растяжки. поэтому лучше заранее выявить их отношение к каждому варианту.

Для снижения стрессовых реакций и повышения приспособляемости к выставочной обстановке можно применять специальные препараты - как правило, это некоторые из иммуностимуляторов, например, иммунофан, СГОЛ (сыворотка гомогенизованная обогащенная лактатами) и др. Ни в коем случае не пытайтесь снять стресс у животного с помощью транквилизаторов, димедрола и тому подобных медицинских препаратов, предназначенных для людей. На препараты такого рода у кошек нередко отмечается парадоксальная реакция, то есть животное приходит в еще большее возбуждение, может нарушиться дыхание, начаться обильное слюноотделение. Вообще рассчитать безопасную для кошки дозу "человеческого" лекарства, воздействующего на нервную систему, крайне сложно.

Общие требования выставочного груминга.

После проведения выставочного груминга животное должно демонстрировать:

чистоту шерсти и кожи животного, отсутствие перхоти;

чистоту внутренней поверхности ушных раковин;

чистоту глаз и области вокруг глаз, отсутствие слезных или слизистых выделений, а также их следов (желтых или бурых пятен на шерсти);

чистоту области вокруг анального отверстия.

Как правило, для соблюдения этих требований животное перед выставкой необходимо вымыть - полностью или частично. Кстати, многих полудлинношерстных и короткошерстных кошек мыть перед каждой выставкой вовсе не обязательно, если их шерсть не загрязнена и "проблемные зоны", о которых речь пойдет ниже. Неопытные владельцы животных часто совершают такие ошибки, как:

мытье животного непосредственно в день перед выставкой,

мытье животного мылом или шампунем, предназначенным для людей.

мытье шампунем, хотя и предназначенным для животных, но недоброкачественным.

В результате - нарушение специфической для породы текстуры шерсти, аллергические реакции, появление перхоти. Поэтому для мытья и ухода за шерстью животных пользуйтесь только специфической, предназначенной для кошек продукцией хорошо зарекомендовавшей себя фирмы (например, шампунями "Ринг 5", продукцией фирм "Шоуз", "Жан Пьер Хэри" и др.). Жидкие и сухие шампуни нередко специализированы для пород и окрасов. Однако даже шампунь известной фирмы может спровоцировать индивидуальную аллергическую реакцию животного. Поэтому, если Вы собираетесь впервые воспользоваться незнакомым шампунем, не применяйте его для окончательной выставочной подготовки животного без предварительной проверки - попробуйте вымыть им хотя бы отдельные части тела Вашей кошки заранее, примерно за месяц до выставки, убедитесь в отсутствии аллергического раздражения и посмотрите на качество вымытой шерсти животного. Сроки мытья и применение различных средств зависят от породы и окраса животного. При подготовке к выставке котов любой породы не забудьте обратить особое внимание на чистоту наружной поверхности корня хвоста, где расположены протоки сальных желез.

Другие "проблемные зоны" - особенно у животных белого или серебристого окраса - это внутренние поверхности лап и нижней части ног. области под глазами и вокруг рта. Для очищения "проблемных участков" на хвосте и ногах обычно пользуются теми же шампунями, что и при мытье животного. Некоторые заводчики применяют дня отбеливания этих зон средства для мытья посуды. Если Вы хотите попробовать использовать подобные средства, выбирайте только такие, которые не раздражают кожу рук и рН-нейтральны. Вообще для удаления жира, желтых пятен на шерсти и отложений "слезного камня" существуют специальные косметические средства - отбеливатели, например, "Ирэйз Ринг5" или "8 в 1".

Однако проще не допускать появления пятен, чем выводить их, поскольку при отбеливании возникает опасность попадания средства в глаза, что может спровоцировать конъюнктивит или здоровых животных уши обычно чистые, однако иногда в ушной раковине может наблюдаться скопление серы. Серу удаляют ватным тампоном без применения каких-либо лекарственных средств (противоклещевых препаратов, борного спирта и пр.), чтобы не спровоцировать раздражения нежной кожи уха. Удаление серы обычно проводится в день перед выставкой, однако не поленитесь заглянуть в уши своей кошки заранее - хотя бы за пару недель до выставки. Если внутри ушной раковины заметны черные точки, корочки, наблюдаются истечения из слухового прохода - срочно обратитесь к ветврачу, это свидетельствует о заражении ушным клещом или о воспалительном процессе.

Еще одним обязательным требованием подготовки к выставке является стрижка когтей. Как правило, проводят ее в день перед выставкой. При этой операции лучше пользоваться специальными кусачками-когтерезкой, можно использовать и маникюрные кусачки. Использовать даже хорошо заточенные маникюрные ножницы менее желательно, так как коготь при обрезке может треснуть или расслоиться вдоль. Перед обрезкой рассмотрите коготь: Вы увидите прозрачный кончик (мертвая ткань) и белое основание, внутри которого можно видеть кровеносный сосуд (живая ткань). Обрезку проводят только в прозрачной (мертвой) зоне, чтобы не задеть кровеносного сосуда. Как правило, коготь срезается примерно на 2-3 мм.

Британская порода.

Шерсть британских кошек будет более густой и плотной, если ее расчесывать 2-4 раза в неделю и удалять отмершую шерсть резиновой щеткой каждые 2-3 дня. Британских кошек не обязательно мыть перед каждой выставкой, хотя предпочтительнее все же вымыть - в те сроки, которые указаны для данного окраса. Сушить шерсть можно с использованием фена или без него. При сушке расчесывать животное металлической расческой с закругленными зубцами против шерсти (живот расчесывают в направлении роста шерсти). Если животное линяет, отмершую шерсть предварительно удаляют специальной рукавицей или резиновой щеткой. Текстура шерсти британских кошек такова, что пудру для шерсти при выставочной подготовке обычно не применяют. Иногда используют небольшие количества пудры при подготовке животных с осветленным окрасом (голубой, кремовый, лиловый) для выравнивания тона шерсти. Остатки пудры необходимо тщательно удалить мягкой щеткой из натуральной щетины.

В целом британская кошка должна производить впечатление компактной, массивной, округлой и "уютной". Этому способствует короткая плотная неприлегающая шерсть, максимально равномерная по длине на всем корпусе. Стричь британских кошек не следует. Для достижения равномерной длины шерсти многие заводчики рекомендуют проводить перед выставкой тримминг - удаление наиболее длинных и грубых покровных волос на спине и верхней части хвоста кошки. Тримминг имеет смысл проводить в том случае, если такие волосы у животного явно выделяются из общей массы длиной, толщиной и/или цветом (как правило, этот волос более темный). Процедура тримминга не относится к самым приятным для кошки. поэтому, чтобы не стрессировать животное лишний раз перед выставкой, выщипывание лучше проводить за 5-7 до нее или даже ранее. Не нужно пытаться выщипать как можно больше покровной шерсти - если у кошки недостаточно выражен подшерсток, ровной длины шерсти Вы все равно не добьетесь, только разозлите животное.

Для британских кошек очень важен густой и плотный подшерсток. При стимуляции развития шерсти короткошерстных животных витаминными подкормками необходимо соблюдать известную осторожность, поскольку, во-первых, вновь отрастающая шерсть может изменить тон, и во-вторых. стать длиннее требуемого. Из витаминов наиболее активен в этом отношении биотин, поэтому предпочтение следует отдавать предпочтение витаминным комбинациям с таурином и серой, но без биотина

Аксессуары, необходимые на выставке.

Внутреннее оформление клетки, обязательно включающее подстилку и занавески, закрывающие клетку с трех сторон. Занавески нужны не только для создания фона, но и для того, чтобы животное меньше нервничало из-за соседства незнакомых ему кошек. Если на выставке разрешается использование собственных клеток, той же цели могут служить непрозрачные боковые стенки выставочной клетки (точнее, бокса).

Дезинфектант (-ы), пригодные для обработки клетки и рук, салфетки для дезинфекции.

Резиновая щетка (рукавица), массажная щетка с округлыми зубцами, металлическая расческа, - набор в зависимости от породы животного.

Косметика (пудра, при необходимости - средство для удаления следов слезотечения) для длинношерстных животных.

Бумажные салфетки или ватные палочки (лучше стерильные) для очистки глаз.

Глазные капли для длинношерстных животных, склонных к слезотечению и воспалениям глаз.

Туалет (лоток).

Салфетки марлевые или бумажные (туалетная бумага).

Поилка для животного и вода для питья.

Не забудьте также: родословную животного (можно копию родословной), сертификаты чемпионата (или их копии), ветеринарный паспорт или справки, квитанцию об оплате экспертизы, членский билет клуба (если есть).

Регистрация на выставку.

При заполнении заявочного листа точно указывайте данные на свое животное. Если ко дню выставки произошли изменения в данных (изменился выставочный класс, был произведен перевод в другой окрас), предупредите членов выставочного комитета о необходимости внесения изменений в оценочные листы до начала экспертизы.

Если Вы подаете заявку на участие в выставке не того клуба, в котором состоите сами, предварительно выясните, в какой фелинологическои организации зарегистрирована выставка и в каких организациях лицензированы заявленные эксперты. Выясните в своем клубе, засчитываются ли в нем титулы, полученные от данных экспертов и на выставках данной организации.

Не опаздывайте на регистрацию в день выставки - в этом случае выставочный комитет имеет право не допустить Ваше животное к экспертизе.

Учтите, что ветеринарный осмотр при регистрации участников выставки - обязательное мероприятие. При приеме заявок на выставку члены выставочного комитета обязаны предупредить участников о стоимости ветеринарного осмотра и о необходимости иметь ветеринарные справки или паспорта с указанием проведенной вакцинации от тех или иных болезней. Кстати, во избежание недоразумений многие оргкомитеты снабжают записавшихся на выставку памяткой с перечислением требований к экспоненту, и берут с них подписку о согласии соблюдать данные требования.

Кроме того, при записи на выставку выясните у организаторов, разрешается ли размещение животных в клетках экспонента. Если такого разрешения нет или Вы не имеете собственной клетки, выясните, какого размера и какой конструкции будут клетки на выставке - это поможет Вам подогнать оформление под нужные размеры.

Поведение на выставке.

Выставка - это прежде всего праздник, поэтому постарайтесь одеться соответственно. Можно выставлять свое животное из спортивного интереса, но все же не стоит приходить на выставку в спортивном костюме.

Если экспертиза проводится в открытом европейском или американском ринге, не подходите слишком близко к столу эксперта - Вы будете мешать ему работать. Тем более не следует задавать эксперту во время работы какие-либо вопросы или комментировать его действия.

При проведении экспертизы без помощи стюардов, когда владельцы сами приносят своих животных на стол для экспертизы, также не следует заговаривать с экспертом без инициативы с его стороны. Ваши попытки выяснить оценку или получить устное одобрение своему питомцу могут быть расценены как давление на эксперта.

Если экспертиза проводится с помощью стюардов, но Вы имеете основания отказаться от их помощи (животное чрезмерно возбуждено иди агрессивно относится к незнакомым людям), Вы можете до начала экспертизы попросить членов выставочного комитета дать согласие на самостоятельный показ животного. Учтите, что Вам имеют право отказать!

Некорректное поведение по отношению к эксперту, членам выставкома, стюардам и экспонентам дает основание удалить участника с выставки и снять его животное с экспертизы.

Претензии к выставкому.

Если у Вас возникли какие-либо претензии к работе стюардов, (например, не произведен своевременный вызов на экспертизу), к организационному комтету (например, а случае замены ранее объявленного эксперта) или к секретариату выставки (ошибочные данные в оценочном листе), обращайтесь к членам выставочного комитета или передайте им свои претензии через старшего стюарда непосредственно на выставке. Члены выставкома обязаны принять соответствующие меры для исправления ошибки. Если исправить ошибку секретариата или стюардов уже невозможно, так как экспертиза конкурентной группы животных закончена, выставком обязан принести Вам свои извинения и вернуть регистрационный взнос. Но если ошибка произошла по Вашей вине (неправильно указаны данные в заявочном листе, опоздание на экспертизу), выставочный комитет не несет перед Вами никакой ответственности и не обязан возвращать Ваш регистрационный взнос.

Претензии к эксперту.

Экспертная оценка не подлежит обсуждению и не может быть исправлена. Претензии в адрес эксперта не следует высказывать ни ему лично, ни членам выставкома. Самое большее, чем может помочь Вам выставком - это разрешить Ваши сомнения в компетентности эксперта в отношении судейства тех или иных пород, так как только организаторы выставки могут попросить эксперта предъявить лицензию на право экспертизы. Однако если Вы считаете, что:

полученная Вашим животным оценка несправедлива (например, в оценочном листе нет обоснования лишения титула, или же описание и оценка не соответствуют стандарту породы);

поведение эксперта было некорректным по отношению к Вашему животному или к Вам лично,

Вы имеете право обратиться с жалобой в дисциплинарную комиссию той фелинологической организации, которой была выдана лицензия эксперта. Выставочный комитет обязан предоставить Вам сведения об этой организации. Если Вы не удовлетворены именно оценкой животного, обязательно приложите копию оценочного листа.

Кандидат биологических наук Эксперт международной категории Шустрова И.

Ринотрахеит (герпесвирусная инфекция) - FHV - кошек

– широко распространенное респираторное заболевание кошачьих, вызываемое вирусом герпеса кошек тип 1. Заболевание видоспецифичное и не представляет угрозы для других видов животных и человека. Протекает в острой и хронической форме.

Источник инфекции:

больные животные с острой формой инфекции

переболевшие кошки - носители: являются скрытыми (латентными), т.е. без симптомов болезни, носителями вируса в нервных клетках, особенно тройничного нерва, длительность носительства в среднем составляет 6 мес, но может быть пожизненной.

кошки с хронической формой инфекции в стадии обострения.

Заражение вирусом происходит через выделения из носа, рта, глаз больных животных: при непосредственном контакте с больной кошкой, через инфицированный воздух, предметы ухода, корма, а также через обувь и одежду людей, контактировавших с источником инфекции. Внедрение и размножение вируса (репликация) в организме кошки происходит в основном в слизистых оболочках носоглотки и миндалин, но помимо этого часто в патологический процесс включается конъюнктива глаз, лимфоузлы и пр.; заражение невакцинированных беременных кошек приводит к внутриутробному инфицированию плодов ( и как следствие- аборты, рождение мертвых или нежизнеспособных плодов).

Выделение вируса в окружающую среду начинается через 24 часа после заражения и продолжается до 3 недель. Устойчивость вируса: вирус погибает при 37С в течение 3 часов, при 56С – в течение 5 мин; остается жизнеспособным при 25С в течение 1 мес, при 4С -5 месяцев. Чувствителен к большинству дезинфектантов и антисептиков.

Вирус герпеса кошек приводит, как правило, к острому респираторному заболеванию. Инкубационный (скрытый) период заболевания обычно 2-6 дней.

Клинические признаки заболевания:

Угнетение и отсутствие аппетита.

Чихание и выделения из носа и глаз, сначала прозрачные (серозные), а при продолжительном течение болезни становятся слизисто-гнойными.

Повышение температуры тела.

Может быть кашель, одышка.

Иногда появляются язвы языка, что клинически напоминает другую инфекционнную болезнь кошек - кальцивироз. Чаще всего этот симптом наблюдается у кошек с хроническим течением герпеса в стадии обострения.

Поражение роговицы: язвы и глубокий кератит.

Может быть слюнотечение (обычно наблюдается при язвах в ротовой полости).

Очень редко - язвы на носу, коже морды.

Часто ринотрахеит протекает совместно с другими инфекциями: хламидиоз, кальцивироз, микоплазмоз, бордетелла бронхосептика (Bordetella bronchiseptica).

Несмотря на то, что данная болезнь может приводить к тяжелому состоянию, уровень смертности невысокий, за исключением очень маленьких котят и кошек с сильно ослабленным иммунитетом. Смерть бывает наиболее часто вследствие обезвоживания, вторичной бактериальной инфекции, приводящей к бронхопневмонии. В среднем симптомы болезни наблюдаются в течение 7-10 дней.

Важно!

После переболевания острой герпесвирусной инфекцией около 80% кошек остаются вирусоносителями (т.е. внешне выглядят совершенно здоровыми) и примерно 50% из них выделяют вирус в окружающую среду. Выделение вируса может происходить спонтанно, но в основном это случается после стресса: переезд на другое место жительства, посещение выставок, роды, лактация, использование глюкортикостероидов (например, преднизолон, дексаметазон), оперативные вмешательства и др.

Кошки могут стать вирусоносителями и без проявления каких-либо симптомов, т.е. кошка, заразившись, может оказаться носителем даже несмотря на то, что сама никогда не проявляла признаков болезни или была полностью вакцинирована.

Также для ринотрахеита характерен переход в хроническую (латентную, или скрытую) форму: в этом случае вирус поступает в окружающую среду только в период обострения, т.е. когда проявляются симптомы заболевания. Хроническая (латентная) герпесвирусная инфекция наиболее часто переходит в острую стадию из-за стресса: переезд, выставки, оперативные вмешательства и др.

Диагностика:

Несмотря на то, что у кошек встречаются и другие инфекции, сопровождающиеся респираторными симптомами (такие как кальцивироз, хламидиоз и др.), в большинстве случаев для постановки диагноза достаточно имеющихся клинических признаков.

Для диагностики в России чаще всего используют метод ПЦР, для этого берутся мазки из носа и конъюнктивы глаз. При первичной герперсвирусной инфекции вирус обнаруживается максимум в течение 7 дней от начала клинических проявлений, при повторной инфекции- максимум в течение 4 дней, во время латентной фазы в обычных мазках с конъюнктивы вирус не выявляется, т.к здесь его уже нет, а локализуется он в клетках нервной ткани.

Лечение

Многие больные кошки не едят, т.к. теряют обоняние или из-за болезненности, вызванной наличием язв в ротовой полости, поэтому очень важно кошку кормить: для этой цели подойдет любой готовый корм в виде паштета, который предварительно разводят теплой водой, и дают кошке из шприца на 10-20мл без иглы. Если кошку в течение 3 дней не получается кормить насильно, ей показана установка специальных зондов, через которые будет осуществляется кормление.

Промывание носа раствором натрия хлорида 0,9% (физиологический раствор) для очищения от скопившихся выделений, проводится ежедневно и несколько раз в день. Больная кошка должна содержаться в чистом, хорошо проветриваемом помещении.

Антибиотики для лечения вторичной бактериальной инфекции

Системные противовирусные препараты

Симптоматическое лечение: для кошек с выраженными симптомами обезвоживания необходимы внутривенные капельницы, при повышенной температуре используются жаропонижающие средства и пр.

Статью подготовила ветеринарный врач Чистова Т.И.

Хламидиоз кошек — инфекционная болезнь, проявляющаяся в типичных случаях лихорадкой, конъюнктивитом, ринитом, пневмонией.

Этиология. Возбудитель болезни — Chlamidia psittaci занимает промежуточное положение между вирусами и бактериями. Основные носители хламидий — это мелкие грызуны (крысы, мыши-полевки), обезьяны, а также кошки, выделяющие возбудителя со слюной, молоком, калом и мочой. Кошки заражаются от больных животных и бессимптомных хламидоносителей не только при прямом контакте, но и через корм, воду, воздух. Отмечают возможность внутриутробного заражения. Процент заболеваемости и летальности котят выше, чем взрослых животных. Болезнь опасна и для человека.

Симптомы. При остром течении болезни вначале регистрируют повышение температуры тела, угнетенное состояние животного, слабость конечностей. Кошка отказывается от корма. Затем отмечают конъюнктивит и ринит. У животных появляются серозно-слизистые истечения из носа, слезотечение. При поражении легких дыхание становится учащенным, появляются хрипы, кашель, одышка. У котят болезнь обычно заканчивается летально. Инфекционный процесс у взрослых животных может приобретать хронический характер, длиться до года и более. Хламидиозная пневмония кошек чаще заканчивается их гибелью. Наиболее ярко выражены признаки пневмонии и перикардита. Селезенка и печень увеличены.

Диагноз. Важные диагностические признаки — конъюнктивит, ринит, поражение легких. Хламидиоз необходимо дифференцировать от вирусных респираторных болезней кошек. Окончательный диагноз может быть установлен с помощью лабораторных исследований.

Лечение затруднено из-за устойчивости хламидий к противо микробным средствам. Относительно чувствительны они к антибиотикам тетрациклинового ряда. При поражении легких применяют также сульфаниламидные препараты. При сердечно-сосудистых нарушениях — сердечные средства. Носовую полость и глаза больной кошки промывают слабым раствором антисептиков, тщательно очищая их от подсыхающего экссудата. Выздоровевшие животные могут оставаться носителями хламидий.

Профилактика. Необходимо предотвратить контакты домашних кошек с бродячими животными. Больное животное следует своевременно изолировать и лечить. Для специфической профилактики предложена вакцина "Мультифел-4" (против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза).

Панлейкопения -(чума, инфекционный парвовирусный энтерит, тиф,

заразный агранулоцитоз) - высококонтагиоэная вирусная болезнь кошек, характеризующаяся явлениями панлейкопении, поражением желудочно-кишечного тракта, респираторных органов, сердца, общей интоксикацией и обезвоживанием организма.

Возбудитель - вирус (Virus panleukopenia feline) диаметром 20-25 нм из группы парвовирусов, имеющий антигенное родство с возбудителями вирусного энтерита норок и парвовирусного энтерита собак. Геном вируса представлен однонитчатой молекулой ДНК. Вирус панлейкопении довольно устойчив к теплу (при 60°С погибает через 1 ч) и к дезинфицирующим средствам. В помещениях, в фекалиях, на клетках и органах больных животных при низких температурах может сохраняться до одного года. В организме кошек обладает избирательным тропизмом к клеткам слизистой оболочки кишечника, лимфатической системы и костного мозга.

Эпизоотология. Болезнь встречается во многих странах мира, включая Россию. Единичные случаи или небольшие вспышки чумы встречаются чаще летом и поздней осенью, когда новые поколения котят теряют молозивный иммунитет. Многие кошки являются скрытыми вирусоносителями. Болеют больше молодые кошки, но иногда и взрослые. Больные и переболевшие животные выделяют вирус с фекалиями, слюной, мочой и истечениями из носа и глаз. Заражение происходит чаще при прямом контакте, а также через различные загрязненные вирусом объекты (поверхности стен, пола,

мебели, посуду, ткани, подстилку и др.), аэрогенно, не исключено и внутриутробное. В литературе описаны случаи передачи вируса при укусах животного блохами и клещами. Вирус с улицы в помещение может попасть на одежде и обуви владельца кошки.

Симптомы и течение. Инкубационный период длится от 2 до 14 дней. Обычно болезнь проявляется внезапным угнетением животного, повышением температуры тела до 40-41° С, рвотой и жидким стулом. Рвотные массы сначала водянисто-желтые или коричневатые, позже становятся слизистыми, часто с примесью крови. Одновременно или спустя короткое время развивается понос. Фекалии жидкие, зловонные, бесцветные, желтоватые с примесью крови, иногда с хлопьями фибрина. Перечисленные признаки являются следствием катарального или геморрагического воспаления желудка и кишечника. Часто воспалительный процесс носит смешанный характер - катарально-геморрагический или фибринозно-геморрагический. Позы и поведение пациентов свидетельствуют о сильной болезненности в области живота и паха. Больные животные ищут укромные темные, при лихорадке прохладные, а при выздоровлении - теплые места, лежат на животе с запрокинутой головой и вытянутыми конечностями или сидят, сгорбившись в темном месте или над миской с водой, но не пьют. Во время болезни аппетит полностью исчезает. При прощупывании живота отмечают увеличение лимфоузлов брыжейки, кишечные петли малоподвижны, болезненны, утолщены, по структуре напоминают резиновую трубку, иногда растянуты жидкостью и газами. При аускультации прослушиваются звуки плеска, воркования или урчания. Часто при пальпации живота появляется рвота. В более редких случаях ветеринарные врачи регистрируют сверхострую форму чумы у котят до одного года, которая проявляется клиническими симптомами поражения нервной системы. Отмечается сильное возбуждение, повышенная подвижность, потеря аппетита, отказ от воды, пугливость, ночное бдение, наличие частой пенистой беловатой или желтоватой рвотной массы. Котята предпочитают прятаться в темные прохладные места. Может появиться понос. Кожа становится малоэластичной, волос тусклым, а шерстный покров взъерошенным. При нервном синдроме быстро развиваются судороги клонико-тонического характера как на отдельных участках тела, так и по всему животному. Возможно развитие парезов и параличей сфинктеров внутренних органов и конечностей. Эта форма весьма скоротечна и без активной ветеринарной помощи заканчивается гибелью в течение 24-48 часов.

В некоторых случаях панлейкопения у кошек проявляется в легочной форме. При ней в воспалительный процесс вовлекаются верхние дыхательные пути, бронхи и легкие. На слизистых оболочках глаз и носа появляются мутные гнойные наложения и пленки, иногда изъязвления и кровоизлияния. Слизистая оболочка носовой и ротовой полостей, гортани гиперемированная и отечная. В углах глаз и носа скапливается и засыхает мутный гнойный экссудат, который уменьшает просвет носовых ходов и закупоривает слезные протоки. В результате уменьшения просвета носовых ходов прохождение воздуха осложняется, дыхание учащается, появляется одышка, ткани организма начинают испытывать дефицит кислорода. При тяжелом течении болезни нос становится сухим и шершавым, часто горячим. При прогрессирующей интоксикации и обезвоживании организма слизистые оболочки становятся бледными, часто с синюшным оттенком. Воспаление верхних дыхательных путей, бронхов и легких сопровождается частым дыханием, одышкой, кашлем, чиханием. При аускультации легких прослушивают частое жесткое напряженное дыхание с сухими хрипами, реже с влажными, особенно при выздоровлении. Аускультация сердца характеризуется усилением сердечного толчка, часто сердцебиением, сливанием первого и второго тонов, тахикардией и экстрасистолией. В агональной стадии сердце прослушивается плохо, сердечный толчок ослаблен, тоны слабые, тихие, прогрессирует аритмия, брадикардия, нарастает сердечно-сосудистая недостаточность. Важным показателем является резко выраженная лейкопения. Число лейкоцитов может быть 4000, 3000 и ниже - до 50 в 1 мкл крови. Количество нейтрофилов сильно уменьшается, что может привести к абсолютной нейтропении. Наблюдается картина общей лейкопении при относительном лимфоцитозе. При своевременном и активном лечении кошки выздоравливают через 4-10 дней. При ошибочном диагнозе и неправильном лечении болезнь затягивается на длительное время, возникают осложнения.

в первые два дня не должна включать сложные и жесткие корма. Необходимо обеспечить пациента теплой кипяченой водой, в которую можно добавлять отвары и настои лекарственных растений, обладающих отхаркивающими и противовоспалительными свойствами. Иногда в воду добавляют аскорбиновую кислоту. Одновременно используют в корм говяжий, куриный или рыбный бульоны (лучше 2-й варки). Нельзя жидкости давать животному насильно. На 3-4-й день лечения кошке предлагают небольшое количество рисовой или овсяной каши, приготовленной на воде или мясном бульоне. Если после первой порции корма рвоты и поноса не появляется, количество каши и кратность ее скармливания увеличивают. В кашу на 100-200 г добавляют 1 чайную или столовую ложку вареного говяжьего, куриного или рыбного фарша. На 4-5-й день лечения к рациону добавляют по 1-2 сырых или вареных яйца. Начиная с 5-7-го дня лечения пациентов переводят на обычный рацион. Хорошим лечебным действием на воспаленный кишечник обладает постановка клизмы. В прямую кишку 3-4 раза в день для очистки кишечника от токсического содержимого вводят дезинфицирующие жидкости - слабо-розовой окраски раствор калия перманганата (1:10000), 0,01-0,1%-ный раствор фурацилина, фуразолидона или отвары и настои лекарственных растений в слабой концентрации. Из трав используют череду, ромашку, шалфей, зверобой, мать-и-мачеху и др. Объем очистительной клизмы должен составлять 20-200 мл. После очистительной можно ставить питательную клизму из говяжьего и куриного бульонов (лучше 2-й варки), 5%-ного раствора глюкозы, 0,9%-ного раствора натрия хлорида, растворов Рингера и Рингер-Локка. Иногда в указанные жидкости добавляют аскорбиновую кислоту, цианкобаламин или питьевую соду. Питательную клизму ставят 3-4 раза в сутки объемом 20-200 мл до исчезновения обезвоживания и появления аппетита. Для повышения общего иммунитета применяют различные специфические и неспецифические иммуноглобулины, иногда сыворотки. Наиболее очищенными и проверенными являются витафел, нормальный человеческий иммуноглобулин или противогриппозный. Обычная доза составляет 0,2-1 мл один раз в 2-3 дня. На курс лечения требуется 2-3 инъекции препарата. Из других иммуномодуляторов ветеринарные специалисты используют интерферон, тимоген, тималин, тимаптин, тактивин, камедон, анандин, циклоферон и др. Применяют эти средства строго по наставлению. В комплексное лечение для подавления секундарной микрофлоры обязательно включаются разнообразные антибиотики, сульфаниламиды и нитрофураны. Сульфаниламидные препараты - бисептол, гросептол, септрим, сульфален, норсульфазол, сульфадимезин, сульфадиметоксин, этазол, фталазол, сульгин, энтеросептол и другие в основном задаются внутрь 1-3 раза в сутки. Дозу и курс лечения назначает ветеринарный врач. Из -за воспаления желудка и рвоты антибиотики лучше вводить парентерально. Из них наиболее удобными и малотоксичными являются пенициллины - бензилпенициллин натрия и калия, оксациллин, ампициллин, ампиокс и др., и цефалоспорины, кефзол, карицеф, лонгацеф, цефамезин, клафоран, фортум и др. Указанные вещества вводят подкожно или внутримышечно 1-3 раза в день в течение 5-7 суток. Доза каждого антибиотика указана в наставлении. Гораздо реже ветеринарные врачи назначают антибиотики аминогликозиды, макролиды, стрептомицин, тетрациклины, левомицетин и хинолоны (байтрил). Они токсичны, аллергичны и имеют противопоказания. Нитрофураны в основном служат для приготовления дезинфицирующих растворов, с помощью которых обрабатывают слизистую оболочку носа, рта, глаз, прямой кишки и уретры. Перед назначением антибиотиков или сульфаниламидов желательно ввести внутримышечно димедрол в дозе 0,1-0,5 мл 2-3 раза в сутки, тавегил, супрастин по 0,2-0,5 мл 2-3 раза в день, пипольфен или иной антигистаминный препарат по инструкции. Параллельно с антибиотиками или сульфаниламидами пациентам задают внутрь или вводят парентерально витамины группы В (В1, В2, B6, В12), аскорбиновую кислоту, викасол и поливитаминные препараты. Для восстановления функций сердца желательно инъецировать сердечные средства - кордиамин, сульфокамфокаин, кофеин -бензоатнатрия, камфорное масло, кокарбоксилазу, цитохром С, эуфиллин и др. Дозу и курс лечения ими определяет лечащий ветеринарный врач. При сильно выраженном обезвоживании кошкам подкожно (в области холки) или внутривенно вводят изотонические растворы глюкозы, натрия хлорида, Рингера или Рингера -Локка 2-6 раз в день в количестве 10-100 мл до выздоровления. Симптоматическое лечение направлено на устранение интоксикации, рвоты, дисбактериоза, кровоточивости, нарушений функции желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени и почек. Лекарственные вещества, дозу и курс лечения должен определять вветеринарный врач.

Профилактика. Больное животное необходимо изолировать, не допускать его контакта со здоровыми кошками и котятами. После переболевания кошка остается скрытым вирусоносителем длительное время. Помещение, в котором находилось больное животное, необходимо продезинфицировать (используют 2%-ный раствор натрия гидроокиси или осветленный раствор хлорной извести с 2% активного хлора, 3%-ной эмульсией лизола, 2%-ным раствором хлорамина или вирконом С ).

Молодых кошек, желательно и взрослых, необходимо вакцинировать начиная с 2-месячного возраста. Схему вакцинации и кратность должен определять ветеринарный специалист. В настоящее время используются комплексные вакцины против панлейкопении, ринотрахеита, калицивиро за и других инфекций - отечественная мультифел и голландская нобивак трикэт. Вводят их подкожно или внутримышечно. После вакцинации и переболевания иммунитет сохраняется на высоком уровне в течение года.

Лептоспироз -инфекционная болезнь многих видов животных и человека, которая в типичных случаях проявляется лихорадкой и желтухой.

Этиология. Возбудитель болезни - очень тонкие штопорообразные микроорганизмы - лептоспиры. Известно большое количество серологических групп и типов лептоспир.

Во внешней среде они выживают недолго, к дезинфицирующим средствам малоустойчивы.

Основными носителями лептоспир в природе являются грызуны.

Лептоспирозом кошки болеют редко.

Заражение происходит через пищеварительный канал с кормом и водой.

Признаки болезни. Инкубационный период длиться 2 - 10 дней. Течение болезни бывает острое, подострое и хроническое с различными признаками, указывающими на поражение пищеварительного канала, почек, сердечно- сосудистой системы.

В начале наблюдаются лихорадка, общее угнетённое состояние и дрожь конечностей, отказ от корма, рвота, повышенная жажда. Позже на слизистой ротовой полости появляются покрасневшие участки, язвы, отмечаются кровотечения, запах изо рта зловонный. Наблюдают понос, часто с примесью крови, иногда запор, выделяется кровянистая моча. Животные худеют, нарушается сердечная деятельность, нарастает общая слабость.

При более затяжном течении лептоспироза признаки менее выражены, усиливается поражение слизистых оболочек, реже - кожи, периодически нарушается работа пищеварительного канала

Диагноз. Учитываются клинические признаки, эпизоотологические данные и патологоанатомические изменения, но для окончательного подтверждения диагноза необходимы лабораторные исследования.

Первая помощь. При подозрении на заболевании лептоспирозом немедленно обратиться к ветеринарному врачу за консультацией.

Лечение. Введение противолептоспирозной сыворотки в соответствии с наставлением, а также стрептомицина (внутримышечно 10 - 20 тыс. ед. на кг массы животного 2 - 3 раза в сутки).

Внутривенно можно вводить 40%-й раствор глюкозы 1 - 30 мл и 40%-й раствор гексаметилентатрамина 3 - 5 мл 1 - 2 раза в день.

Для поддержания работы сердца дают сердечные, при поносе - вяжущие, при запоре - слабительные (касторовое масло 10 - 50 мл). Ротовую полость промывают раствором калия перманганата 1:1000 или фурацилина, язвы смазывают глицерином.

В зависимости от состояния пищеварительного канала рекомендуют соответствующую диету

Профилактика. Нельзя допускать общения кошек с больными лептоспирозом животными и скармливать им подозрительные мясные продукты. Необходимо уничтожать грызунов.

Калицивироз - остропротекающая высококонтагиозная болезнь кошек с преимущественным поражением респираторных органов и ротовой полости.

Возбудитель - РНК-содержащий небольшого размера (30-40 нм) калицивирус, относящийся к пикорнавирусам. При серологическом исследовании выделено 4 антигенных штамма (более 20 серотипов),

которые распространены по всему миру. Возбудитель размножается в плазме культуры клеток почки и языка котенка, ЦПД в цитоплазме

наступает через 24-34 ч без образования внутриядерных включений.

Вирус сравнительно устойчив к теплу, изменениям рН до 4, эфиру и

хлороформу. Некоторые штаммы чувствительны и к высоким рН, однако удачно уничтожаются растворами хлорной извести и хлорамина. В сухой среде вирус сохраняется 2-3 дня, а во влажной - 10 дней.

Эпизоотология. Больные кошки и кошки-вирусоносители могут выделять возбудителя с истечениями из ротовой и носовой полостей, со слезными секретами, с фекалиями и мочой в течение нескольких месяцев. Заражение происходит алиментарным путем, при непосредственном контакте, аэрогенным путем, через одежду и предметы ухода. Чаще болезнь проявляется в холодное время года. Наиболее чувствительны к заболеванию молодняк в возрасте от одного месяца до двух лет. Калицивирусы кошек слабовирулентны, и болезнь чаще протекает латентно. Однако в сочетании с другими агентами (бактерии, вирусы, микоплазмы) калицивирусная инфекция может вызвать гибель большого количества (более 80%) кошек.

Механизм развития болезни. При поражении вирусом эпителия слизистой оболочки ротовой полости вначале на ней образуются гладкие полусферические четко отграниченные пузырьки диаметром 5-10 мм. Пузырьки появляются главным образом в области верхней и боковых поверхностей языка, на твердом нёбе по обе стороны от его средней линии, а также вне ротовой полости - на наружных частях ноздрей. Пузырьки вскоре лопаются. На их месте образуются эрозии. Эрозии могут углубляться и изъязвляться. В течение двух недель слизистая оболочка в местах эрозий регенерирует. Особенно активное размножение калицивируса происходит в эпителиальных клетках крипт миндалин, которые под его действием подвергаются дистрофии и некрозу. В криптах возбудитель может находиться еще в течение нескольких недель после выздоровления животного. Отдельные штаммы возбудителя размножаются в легочных альвеоцитах первого типа, вызывая некроз этих клеток и воспалительную реакцию.

Симптомы и течение. Инкубационный период длится до трех недель. Первичные признаки болезни - лихорадка, носовые и глазные истечения серозного характера, чихание, угнетение, анорексия. Язвы на языке и твердом нёбе могут появляться одновременно с выделениями из носа и глаз. Характерный признак инфекции - обильная саливация. Болезнь длится от 1 до 3 недель. Летальность достигает 30% и более. У котят развивается вирусная пневмония, характеризующаяся угнетением, смешанной одышкой, учащенным дыханием и анемией. Одновременно с пневмонией регистрируют ларингит, трахеит и бронхит. Смерть животного наступает через несколько дней. Ей предшествуют вялость, рвота, снижение аппетита и понос. У заболевших в возрасте 1-6 месяцев котят симптомы болезни часто неспецифичны и сходны с клиническими признаками панлейкопении. При гематологических исследованиях выявляют лимфопению и снижение уровня гемоглобина на 25-30%.

Диагноз основан на анализе эпизоотологических и клинических данных, а также результатов лабораторных исследований. Вирус выделяют в культуре клеток почки котенка и дифференцируют в РН с применением иммуно-флюоресцентного метода. Для диагностики болезни используют также парные сыворотки, взятые с интервалом в 14 дней, которые исследуют в РН. В сомнительных случаях ставят биопробу. При этом зараженные котята погибают через 20 дней. При дифференциальной диагностике следует учитывать определенное сходство клинического проявления калицивироза с герпесвирусной инфекцией, хламидиозом, панлейкопенией и стоматитами различной этиологии.

Лечение основано на использовании симптоматических средств, которые направлены на устранение вторичных воспалительных процессов в верхних дыхательных путях, бронхах, легких, в ротовой полости, желудке и кишечнике. Необходимо предотвратить обезвоживание организма животного с помощью подкожных инъекций физиологических жидкостей - 0,9%-ного раствора натрия хлорида, раствора Рингера или Рингера -Локка, 5%-ного раствора глюкозы в дозе 20-50 мл 2-4 раза в сутки. Из указанных растворов наиболее ценным является рингеровский. Эффективны также клизмы с перечисленными растворами в объеме 20-100 мл. Их ставят 3-4 раза в день. С целью подавления развития и размножения секундарной инфекции применяют разнообразные антибиотики широкого спектра действия. Дозы и курс лечения те же, что при терапии панлейкопении. Одновременно с антибиотиками используют аскорбиновую кислоту, витамины группы В, А и Е в терапевтических дозах. Для повышения иммунитета на ранней стадии болезни применяют гетерогенную сыворотку, специфический и неспецифический иммуноглобулин (противокоревой, противогриппозный, нормальный ), леукорифелин, неоферон, интерферон, анандин, тимоген, тималин и пр. по инструкции. При гнойных выделениях из глаз и ноздрей проводят дезинфекцию этих органов растворами фурацилина, фуразолидона, борной кислоты и др. В процессе лечения больных кошек создают комфортные условия содержания и назначают диетотерапию, обогащая рацион витаминами и микроэлементами.

Профилактика основана на строгом соблюдении ветеринарно-санитарных правил содержания кошек и котят. Для создания активного иммунитета применяют импортную ассоциированную культуральную живую или инактивированную вакцину против ринотрахеита, калицивироза и панлейкопении - Nobivac TRICAT или отечественную - мультифел. Иммунитет после вакцинации сохраняется до одного года.

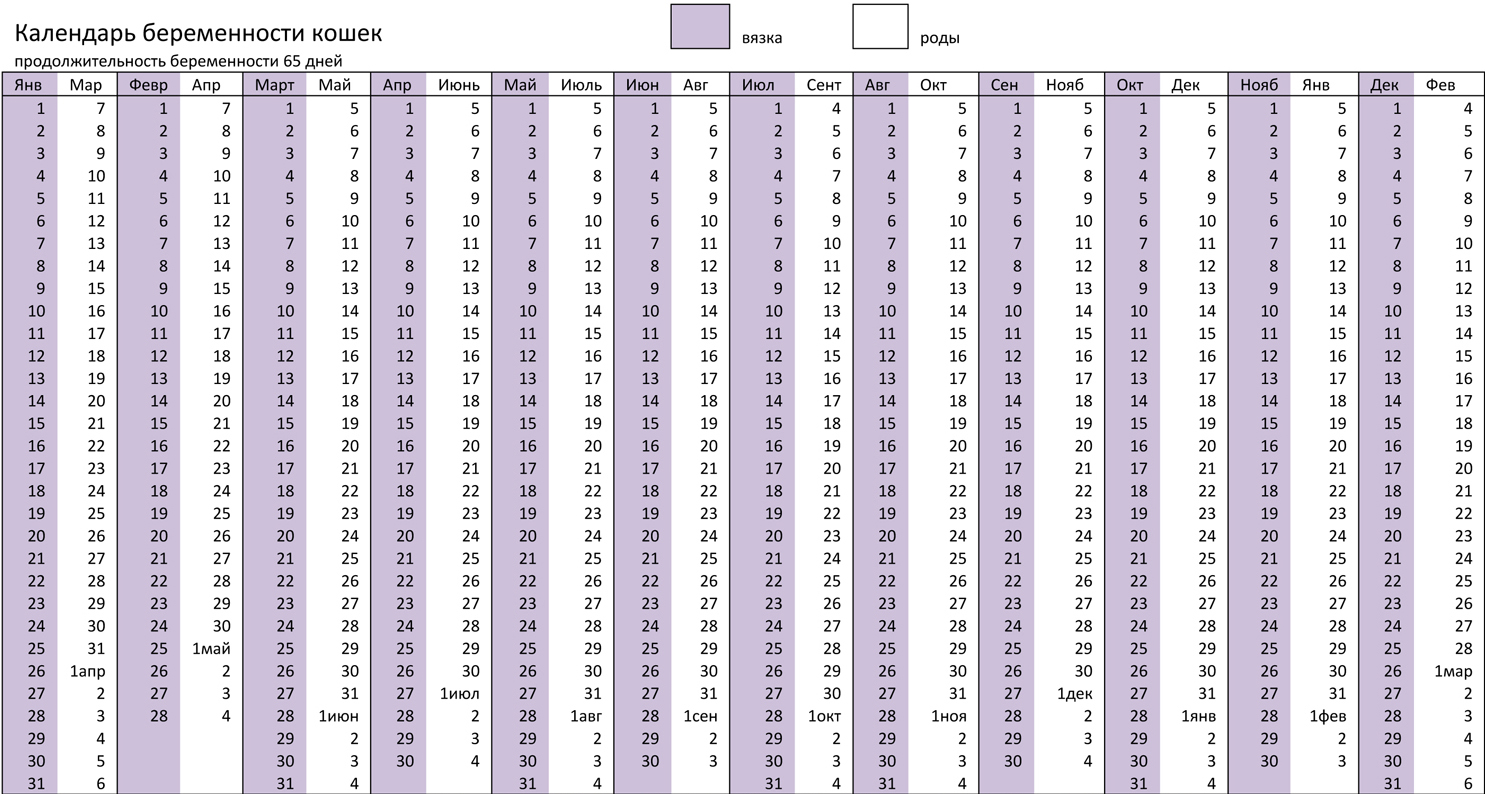

Календарь- калькулятор беременности кошки.

Новичкам обычно трудно рассчитать дату предстоящих родов чтобы к ним подготовиться. Для облегчения этой задачи предлагаем простой калькулятор беременности кошки.

По данному календарю берется средний срок беременности- 65 дней.

В сиреневой графе ищем число вязки, рядом в белой- предполагаемое число родов. Например вязка была 1 января - роды ждем 7 марта.

О токсоплазмозе.

Токсоплазмы – микроскопические паразиты, распространенные по всему миру. Четверть мяса, продающегося в магазинах, содержит токсоплазмы. Третья часть человечества – носители, более половины млекопитающих заражены токсоплазмозом. Лечение токсоплазмоза у кошек – обязательное мероприятие по предотвращению распространения заболевания, так как кошки – единственные животные, в организме которых возможно половое размножение токсоплазм.

Жизненный цикл и пути заражения

Многие люди, узнав о том, что кошки являются переносчиками токсоплазмоза, полностью отказываются от общения с этими прекрасными животными. Неграмотные врачи подливают масла в огонь, дезинформируя пациентов. Разумеется, если есть подозрение, необходимо сдать анализ на токсоплазмоз у кошек, но паниковать не стоит. Слухи об опасности заражения и негативных последствиях несколько преувеличены. Да, люди заражаются токсоплазмами от кошек, однако далеко не во всех случаях. Итак, токсоплазмоз у домашних кошек – нередкое заболевание. Кошка может проглотить паразита, съев больную мышь, понюхав фекалии бродяжки, облизнув испачканную в земле лапу. Токсоплазмы буквально везде – в почве, в воде, на овощах и в мясе, в детских песочницах и на подошвах обуви. Попав в организм кошки, паразиты внедряются в клетки тканей и делятся на две группы. Одна группа активно размножается в тонком кишечнике: образуются цисты, которые выводятся с фекалиями. Так как признаки токсоплазмоза у кошек не всегда заметны, ничего не подозревающий владелец может заразиться, убирая лоток. Но только в том случае, если фекалии пролежали в лотке более суток, так как цисты должны дозреть. Этот процесс – выделение цист, – продолжается примерно три недели с момента заражения, по истечению которых фекалии кошек перестают быть источником инфекции. Вторая группа токсоплазм внедряется в клетки тканей и разносится по всему организму, разрушая клетки, что приводит к различным нарушениям в работе внутренних органов.

Симптомы

Перед тем как проявляется токсоплазмоз у кошек при первом в жизни заражении, проходит несколько недель, в течение которых в фекалиях питомца уже содержатся цисты. В норме токсоплазмоз вызывает лишь временное ухудшение состояния – легкий ринит, незначительные слезные выделения из глаз, однократный понос или рвота. Обычно симптомы токсоплазмоза у кошек принимают за отравление или простуду. Через два-три дня признаки недомогания исчезают – болезнь переходит в скрытую, а затем и хроническую форму. Иммунитет здоровой кошки не дает токсоплазмам активно размножаться, запирая их в клетках – кошка перестает быть заразной и всю жизнь никак не реагирует на наличие в организме паразитов, если не заразилась повторно.

Если иммунитет питомца снижен, болезнь протекает в острой/подострой форме. Животные-носители, страдающие хронической формой токсоплазмоза, также могут заболеть в результате иммунного стресса. Так как передается токсоплазмоз от кошек к человеку именно в период острого/подострого течения болезни, необходимо соблюдать осторожность при общении с выздоравливающим питомцем. Как определить токсоплазмоз у кошки? К сожалению, симптоматически это невозможно, признаки заболевания неспецифичны и схожи с симптомами многих болезней: высокая температура; кашель, чихание, выделения из носа и глаз; одышка, слабость, апатия; дрожание мышц, судороги; отказ от пищи или плохой аппетит, возможны нарушения в работе ЖКТ (запоры, поносы, рвота).

Диагностика

Как проверить кошку на токсоплазмоз, расскажет ветеринар. Существует несколько эффективных методов, однако не все они доступны в обычных клиниках. Например, постановка биопробы на лабораторных мышах – отличный, но не всем доступный вариант. Серологический анализ на токсоплазмоз у кошек – эффективный метод обнаружения паразитов, однако ветеринары отдают предпочтение цитологическим исследованиям и ПЦР (полимерная цепная реакция). Отрицательный результат не дает гарантии, поэтому желательно повторить анализ, используя другой метод.

Так как выявить токсоплазмоз у кошки, исследуя фекалии на наличие цист, возможно только на протяжении двух-трех недель от начала заболевания, этот метод не считают эффективным. Обычно к моменту появления симптомов заболевания цисты прекращают выделяться с фекалиями, поэтому в 90% случаев такой анализ – пустая трата времени. Лечение

Даже своевременное лечение токсоплазмоза у кошек не дает стопроцентных результатов. Как правило, терапия направлена на устранение симптомов и перевод заболевания из острой в хроническую форму. Кошку, которой поставлен диагноз токсоплазмоз, необходимо ежегодно обследовать, чтобы убедиться в сохранении достаточного количества антител в крови. Так как лечить токсоплазмоз у кошек приходится очень долго (от нескольких недель до года терапии), желательно обратиться к опытному ветеринару, а не ограничиваться посещением клиники «возле дома». На протяжении лечения необходимо контролировать состояние кошки, проводя дополнительные анализы. Прогноз благоприятный для здоровых взрослых животных и неутешительный для питомцев, чье здоровье подорвано хроническими недугами.

Профилактика

К сожалению, прививки от этой болезни не существует. Профилактика токсоплазмоза у кошек следующая: лоток нужно убирать ежедневно, раз в неделю обрабатывать 10% раствором аммиака; сырое мясо из рациона необходимо исключить; на ошейник нужно прикрепить колокольчик, чтобы кошка не могла ловить грызунов и птиц; чем сильнее иммунитет, тем меньше вероятность того, что кошка заболеет токсоплазмозом. Важно создать комфортные условия для жизни любимицы, поддерживать чистоту в помещении, качественно кормить кошку, раз в год посещать ветеринара для профилактического осмотра. Так как проявляется токсоплазмоз у кошек только в случае недостаточного иммунного ответа, теоретически любая питомица может быть заразной. Важно соблюдать меры гигиены при общении с кошкой, мыть руки и лицо после тесного контакта, чистить лоток в резиновых перчатках.

Токсоплазмоз и беременность

Симптомы токсоплазмоза у кошек могут полностью отсутствовать, но в тоже время кошка может быть источником инфекции. Для здорового взрослого человека токсоплазмы не представляют особой опасности – попав в организм, они оказываются запертыми внутри клеток. А вот для эмбриона токсоплазмы смертельно опасны – проникая сквозь плаценту, паразиты внедряются в эмбрион: возможны врожденные патологии, замершая беременность или выкидыш.

Так как проверить кошку на токсоплазмоз можно далеко не в каждой клинике, врачи рекомендуют беременным женщинам ограничить контакты с питомицей или вообще избавиться от кошки. Однако это имеет смысл только в том случае, если женщина ранее никогда не болела токсоплазмозом, что легко выяснить, проведя ряд анализов. Если результат анализов подтвердит, что в организме женщины есть токсоплазмы в инкапсулированном (спящем) состоянии, за здоровье малыша можно не опасаться: иммунитет не даст токсоплазмам проникнуть сквозь плаценту, даже если признаки токсоплазмоза у кошки явные, а в фекалиях питомицы содержатся цисты. В случае если женщина никогда не заражалась токсоплазмозом, необходимо не только ограничить контакт с кошкой, но и соблюдать особую осторожность при разделывании мяса, тщательно мыть овощи и фрукты, надевать перчатки во время работы в саду.

Формирование питомника

1. Изучение стандарта и выявление внутрипородных типов

Прежде чем предпринимать какие-то практические действия по закладке собственного питомника, необходимо тщательно изучить действующий стандарт той породы, которую вы собираетесь разводить. Поскольку, скорее всего, при поиске производителей вы не будете ограничиваться питомниками, относящимися только к какой-то одной фелинологической организации, лучше изучить стандарты всех наиболее уважаемых организаций. Последние редакции стандартов, как правило, всегда представлены на сайтах данных организаций. Изучать стандарт лучше на языке оригинала, поскольку переводы часто бывают неточными. Теоретические знания необходимо подкрепить практикой - посетить как можно больше выставок и отсмотреть всех животных интересующей вас породы, а также изучить сайты питомников, фотографии лучших животных в журналах и ежегодниках.

Осматривая животных, нужно не просто оценивать их с точки зрения "плохое" или "хорошее", и даже не только отмечать отдельные достоинства и недостатки, - следует разобраться, как "построены" данный кот или кошка, какие особенности морфологического строения создают их индивидуальный облик. При значительной выборке кошек одной породы легко можно выделить группы особей, "построенных" по одному и тому же типу. В каждой породе имеется несколько наиболее распространенных внутрипородных типов - как правило, они наиболее генетически стабильны; несколько более редких - их стабильность оценить трудно, так как они могут быть как неустойчивыми, так и более "молодыми", недавно сформированными, или же просто поддерживаться малочисленными питомниками. Часть же представителей породы нельзя с уверенностью отнести к представителям какого-либо типа - это наиболее генетически "подвижная" часть породной популяции.

Каждый из внутрипородных типов "вписывается" в общий стандарт породы, хотя его представители могут обладать рядом специфических достоинств и недостатков. Животные одного и того же внутрипородного типа часто бывают родственными, их родословные восходят к одним и тем же предкам. В этом случае можно говорить не просто о внутрипородном, но о линейном типе. Однако изредка бывает так, что один и тот же внутрипородный тип имеют особи, родства между которыми не наблюдается по крайней мере на протяжении 4-5 поколений. Это свидетельствует о крайне высокой стабильности комбинации генов, порождающей подобный морфологический тип. Также следует обратить внимание на взаимосвязь породного типа с окрасом - представители одной и той же породы, одного и того же питомника, а изредка даже однопометники разного окраса значительно различаются по своему строению.

Определив встречающиеся в породе морфологические типы и вероятность их генетической стабильности, следует выделить те варианты, которые кажутся наиболее перспективными для решения поставленных заводчиком задач.

2. Задачи и стратегия разведения